Was ist eigentlich Permakultur? Und wo liegt der Unterschied zu dynamischem Agrofort?

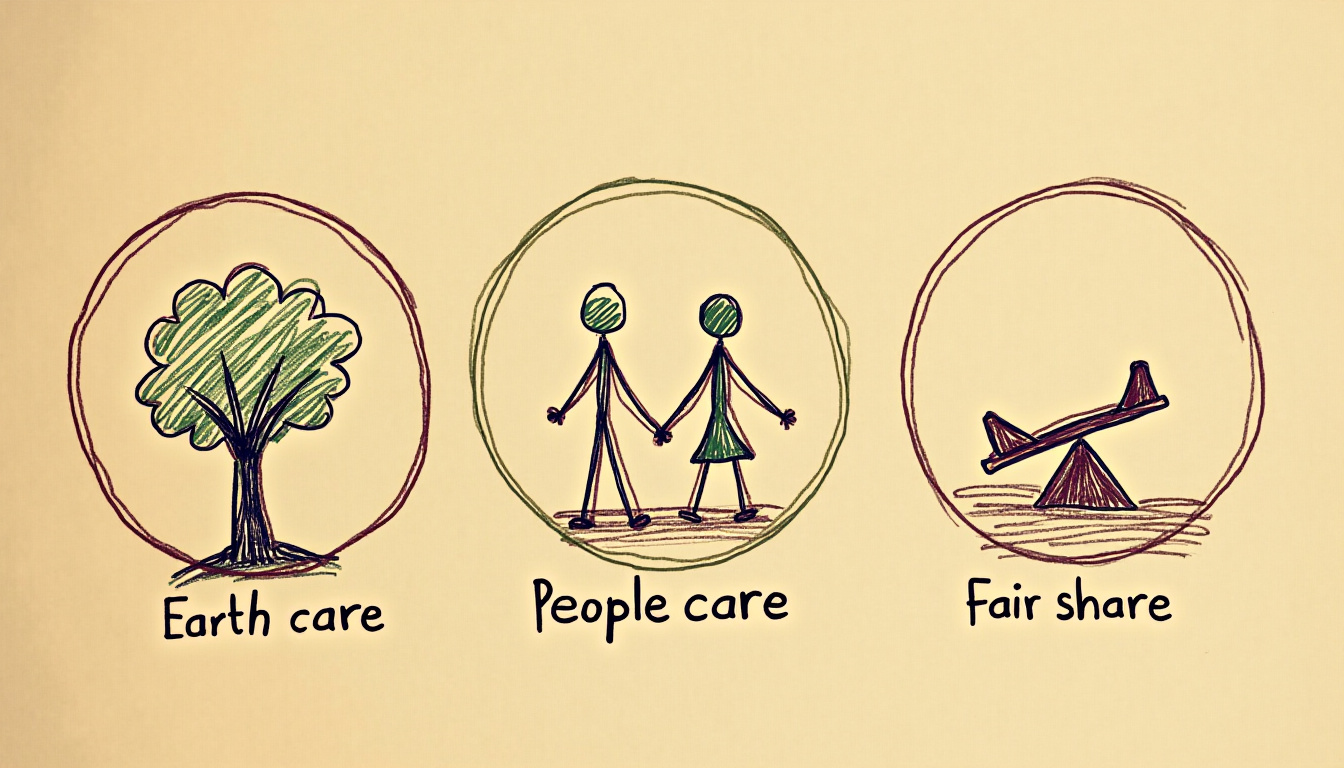

Stell dir eine Landwirtschaft vor, die nicht auf Ausbeutung, sondern auf Zusammenarbeit basiert. Wo Menschen, Pflanzen und Tiere als Teil eines großen, lebendigen Netzwerks agieren – statt gegeneinander zu arbeiten. Genau das ist die Idee der Permakultur: ein Konzept, das weit mehr ist als eine nachhaltige Anbaumethode. Es ist eine Philosophie, die sich an den Prinzipien der Natur orientiert – und das mit erstaunlichem Erfolg.

Permakultur steht für permanente Kultur – also eine dauerhafte, stabile Lebensweise, die langfristig funktioniert. Anstatt Jahr für Jahr den Boden mit Monokulturen zu erschöpfen und künstlich mit Chemie nachzuhelfen, setzt sie auf Vielfalt, Kreisläufe und natürliche Prozesse. Der Boden wird gepflegt, nicht geplündert. Regenwasser wird aufgefangen, statt ungenutzt abzufließen. Und Schädlinge werden nicht mit Gift bekämpft, sondern durch ausgeklügelte Pflanzengemeinschaften in Schach gehalten.

Was auf den ersten Blick nach idealistischer Träumerei klingt, ist in der Praxis vielfach erprobt – auf kleinen Höfen ebenso wie in großen Projekten weltweit. Die Erträge können mit konventionellen Methoden mithalten, manchmal übertreffen sie sie sogar – vor allem, wenn man die langfristigen Vorteile wie Bodenfruchtbarkeit, Artenvielfalt und Klimaschutz mit einbezieht.

Ein zentrales Prinzip der Permakultur ist es, von der Natur zu lernen, statt gegen sie zu kämpfen. In einem gesunden Wald gießt niemand, düngt niemand – und trotzdem gedeiht das Leben dort üppig. Permakultur-Gärtner:innen versuchen, solche natürlichen Ökosysteme nachzuahmen. Das Ergebnis sind sogenannte „essbare Landschaften“: Gärten, Felder oder ganze Höfe, die nicht nur Nahrung produzieren, sondern auch Lebensräume schaffen, Wasser speichern, CO₂ binden und nebenbei ein Ort zum Wohlfühlen sind.

Dabei geht es nicht nur um Landwirtschaft, sondern um eine ganzheitliche Lebensweise. Wie können wir unsere Häuser bauen, wie unsere Gemeinschaften organisieren, wie mit Ressourcen umgehen – all das sind Fragen, die in der Permakultur eine Rolle spielen. Es ist ein Baukasten für eine nachhaltige Zukunft – kreativ, pragmatisch und erstaunlich wirkungsvoll.

Fazit:

Permakultur zeigt, dass Landwirtschaft auch anders geht – naturverbunden, nachhaltig und voller Leben. In einer Zeit, in der Klimawandel und Ressourcenknappheit uns zum Umdenken zwingen, ist sie mehr als nur eine Alternative: Sie ist ein Hoffnungsfunke für eine bessere Welt.

Die 12 Prinzipien der Permakultur

Der Australier David Holmgren, einer der beiden Begründer der Permakultur, hat 12 Grundprinzipien formuliert, die heute weltweit als Leitlinien dienen:

- Beobachte und interagiere

→ Nimm dir Zeit, die Natur zu verstehen. Gute Lösungen entstehen durch genaues Hinsehen und Zuhören. - Fange Energie ein und speichere sie

→ Nutze Ressourcen wie Sonnenlicht, Regenwasser oder Bodenfruchtbarkeit effektiv – und speichere sie für später. - Erziele einen Ertrag

→ Gestalte deine Umgebung so, dass sie dir regelmäßig etwas zurückgibt – sei es Nahrung, Energie oder Freude. - Setze Selbstregulierung ein und akzeptiere Feedback

→ Lerne aus dem, was funktioniert – und was nicht. Ein gesunder Kreislauf reguliert sich selbst. - Nutze und schätze erneuerbare Ressourcen und Leistungen

→ Arbeite mit dem, was die Natur dir schenkt – ohne sie auszubeuten. - Produziere keinen Abfall

→ In der Natur gibt es keinen Müll – alles wird wiederverwertet. Auch wir können lernen, Kreisläufe zu schließen. - Gestalte vom Muster zum Detail

→ Beginne mit dem großen Ganzen (z. B. Klima, Geländeform) und entwickle daraus die Details deiner Gestaltung. - Integriere statt zu trennen

→ Vielfalt ist Stärke. Gestalte Systeme, in denen alle Elemente sinnvoll zusammenwirken. - Nutze kleine und langsame Lösungen

→ Groß ist nicht immer besser. Kleine, gut durchdachte Schritte führen oft nachhaltiger ans Ziel. - Nutze und schätze Vielfalt

→ Unterschiedliche Pflanzen, Tiere und Ideen machen ein System widerstandsfähiger. - Nutze Randzonen und den Wert des Unscheinbaren

→ Übergänge – zwischen Wald und Wiese, Land und Wasser – sind oft besonders produktiv und lebendig. - Reagiere kreativ auf Veränderung

→ Veränderung ist unvermeidlich. Nutze sie als Chance, Neues zu gestalten.

Diese Prinzipien dienen als Orientierung, nicht als starres Regelwerk. Sie helfen dabei, nachhaltige, resiliente Systeme zu gestalten – ob im Garten, auf dem Bauernhof oder im täglichen Leben. Viele Permakultur-Projekte weltweit orientieren sich genau daran.

Konkrete Beispiele aus aller Welt

Sepp Holzer’s Krameterhof (Österreich)

Der „Agrar-Rebell“ Sepp Holzer hat auf über 1000 Metern Höhe ein wahres Paradies geschaffen – mit Terrassen, Teichen, Obstbäumen und alpinen Pflanzen in perfekter Symbiose. Ohne künstliche Bewässerung oder Chemie – stattdessen mit Schweinen, die den Boden auflockern, und ausgeklügelten Mikroklimata.

Greening the Desert (Jordanien)

In einem der trockensten Länder der Welt zeigt der Australier Geoff Lawton, wie Permakultur selbst in Wüsten funktioniert: Mit Swales (kleinen Wassergräben), Windschutzhecken und Schattenbäumen wurde aus karger Erde ein fruchtbarer Garten. Das Projekt versorgt heute lokale Gemeinden mit frischen Lebensmitteln – mitten in der Wüste.

Urban Gardening in Berlin

Auch in Städten blüht die Permakultur: Gemeinschaftsgärten wie der „Prinzessinnengarten“ in Berlin zeigen, wie ungenutzte Flächen in produktive, grüne Oasen verwandelt werden können – mit Hochbeeten aus recyceltem Material, Komposttoiletten und Workshops für Nachbar:innen.

Wissenschaftlich belegt: Permakultur wirkt:

Während klassische Landwirtschaft oft kurzfristig hohe Erträge bringt, zeigen Studien, dass Permakultur auf lange Sicht gesündere Böden, höhere Biodiversität und stabilere Ernten liefert:

- Eine Studie der Universität Wageningen (2017) zeigte, dass agroökologische Methoden, einschließlich Permakultur, langfristig gleichwertige oder bessere Erträge als konventionelle Landwirtschaft liefern – bei deutlich geringerer Umweltbelastung.

- Der Weltagrarbericht (IAASTD, 2009), an dem über 400 Wissenschaftler:innen beteiligt waren, kommt zu dem Schluss:

Kleinbäuerliche, vielfältige und ökologisch orientierte Systeme sind der Schlüssel zur Welternährung – nicht industrielle Monokulturen. - Eine Langzeitstudie des Rodale Institute (USA) über 40 Jahre ergab: Ökologische Systeme, wie sie auch in der Permakultur verwendet werden, liefern vergleichbare Erträge, sind jedoch resistenter gegenüber Wetterextremen – ein großer Vorteil angesichts des Klimawandels.

Fazit:

Permakultur zeigt, dass Landwirtschaft auch anders geht – naturverbunden, nachhaltig und voller Leben. Sie ist keine nostalgische Rückkehr zur Hacke, sondern ein moderner, durchdachter Ansatz, der Technik, Wissen und Kreativität vereint. In einer Zeit, in der Klimawandel, Artensterben und Bodenverlust zur existenziellen Bedrohung werden, ist Permakultur mehr als eine Alternative:

Sie ist ein mögliches Fundament für eine enkeltaugliche Zukunft.

Permakultur vs. Dynamischer Agroforst

Zwei Wege – ein Ziel: Landwirtschaft im Einklang mit der Natur

Sowohl die Permakultur als auch der Dynamische Agroforst stehen für eine nachhaltige, naturnahe Form der Landwirtschaft. Beide verfolgen das Ziel, gesunde Ökosysteme aufzubauen, die dauerhaft Erträge liefern – ohne den Boden auszubeuten oder der Umwelt zu schaden. Doch sie unterscheiden sich in ihrer Herangehensweise, Methodik und Philosophie.

Permakultur – das große Ganze gestalten

Philosophie:

Permakultur ist ein

ganzheitliches Gestaltungskonzept, das weit über Landwirtschaft hinausgeht. Es fragt: Wie können wir leben, wirtschaften und gestalten, ohne unsere Lebensgrundlagen zu zerstören?

Ziel:

Dauerhafte, stabile Systeme erschaffen – sowohl im Garten als auch im sozialen und ökonomischen Bereich.

Merkmale:

- Orientierung an 12 Prinzipien (z. B. „Nutze Vielfalt“, „Erziele einen Ertrag“, „Beobachte zuerst“)

- Systemdesign: Jedes Element hat mehrere Funktionen (z. B. ein Baum spendet Schatten, liefert Obst und stabilisiert den Boden)

- Starker Fokus auf Beobachtung, Planung und Gestaltung

- Vielfältig anwendbar: in der Landwirtschaft, in der Architektur, im Sozialen

- Zeitintensiver in der Planung, oft langfristig ausgelegt

Typisches Beispiel:

Ein sorgfältig geplanter Garten mit essbaren Pflanzen, Regenwassernutzung, Kompostierung, Mulch und Tierintegration – alles funktioniert im Zusammenspiel.

Dynamischer Agroforst – mit der Natur im Prozess arbeiten

Philosophie:

Der dynamische Agroforst (DAF) basiert auf dem Prinzip: Wachstum durch Vielfalt und Schnitt. Er wurde durch indigene Praktiken in Lateinamerika inspiriert und von

Noemi Stadler-Kaulich weiterentwickelt.

Ziel:

Schnelle Vegetationsentwicklung, Ertragssteigerung und Bodenverbesserung – durch

gezielte Pflanzung und regelmäßigen Rückschnitt.

Merkmale:

- Fokus auf Wachstum, Dynamik und Interaktion im Pflanzsystem

- Pflanzen werden sehr dicht gesetzt – bewusst auch „Konkurrenten“ – um das Wachstum zu fördern

- Regelmäßiges Zurückschneiden der Pflanzen aktiviert das Wurzelwachstum und belebt den Boden

- Keine aufwendige Planung nötig – einfach starten, beobachten, eingreifen

- Besonders geeignet für

schnellen Aufbau degradierter Flächen

Typisches Beispiel:

Ein gemischter Pflanzstreifen mit Bäumen, Sträuchern, Kräutern und Begleitpflanzen, der regelmäßig zurückgeschnitten wird. Die „grüne Biomasse“ bleibt als Mulch vor Ort.

| Merkmal | Permakultur | Dynamischer Agroforst |

|---|---|---|

| Ansatz | ganzheitliches Design | Vegetationsdynamik durch Schnitt |

| Planung | destailliert, systemisch | Spontan, prozessbasiert |

| Anwendung | Gärten, Höfe, Häuser, soziale Systeme | Primär Anbauflächen, Wälder, Gärten |

| Prinzipien | 12 ethische und praktische Prinzipien | Natürliche Sukzession & Konkurrenz |

| Fokus | langfristige Stabilität & Vielfalt | Schneller Aufbau & Fruchtbarkeit |

| Pflege | weniger Eingriffe nach Etablierung | Regelmäßiger Rückschnitt notwendig |

| Ursprung | Australien (1970er, Mollison & Holmgren) | Lateinamerika / Schweiz (Stadler-Kaulich) |

Fazit: Kein „Entweder-oder“, sondern ein „Sowohl-als-auch“

Beide Methoden sind keine starren Konzepte, sondern

lebendige Werkzeuge.

Während Permakultur eher auf

strukturelle Gestaltung und

Systemintegration setzt, arbeitet der Dynamische Agroforst mit der

natürlichen Wachstumsenergie von Pflanzen.

Wer Permakultur praktiziert, kann Elemente des DAF einbauen – und umgekehrt. Besonders spannend wird es, wenn beide Methoden kreativ kombiniert werden: So entstehen fruchtbare, resiliente Landschaften mit erstaunlich wenig Input – und beeindruckend viel Ertrag.